Lorsque tout est Fini...

Georges Millandy

Souvenirs d'un chansonnier du Quartier Latin.

PARIS

ALBERT MESSEIN, EDITEUR

19, Quai Saint-Michel, 19 1933

Préface de GUSTAVE FRÉJAVILLE

TABLE DES MATIERES

___________

. |

Lorsque tout est fini...

MÉMOIRES D'UN DU BOUL' MICHE

I.

Le caveau du "Soleil d'Or". - Histoire d'un pseudonyme. - à la table de Paul Verlaine. - La cigarette. - La boulangerie Bovy.

J'arrivai à Paris par un de ces beaux soirs d'octobre où après l'accalmie des vacances la vie semble reprendre plus intense dans la grande ville.

Le vieux fiacre qui me conduisait descendit la rue de Rennes, s'engagea dans la ruelle étroite de l'école de Médecine et déboucha sur le boulevard Saint-Michel ruisselant de lumière. Des bandes de jeunes gens coiffés qui de bérets, qui de chapeaux hauts de forme, déambulaient en chantant?:

Les p'tit's femmes du Quartier

Sont les femm's les plus chouettes ;

Pour aller vadrouiller,

Elles sont toujours prêtes.

Ell's savent égayer

Notre vie de bohème'

C'est pour ?a qu'on les aime,

Les p'tit's femm's du Quartier !

Les terrasses du Vachette, du Soufflot, du Balzar étaient garnies de consommateurs. Des cris joyeux montaient dans la fumée légère des cigarettes et des rires de femmes fusaient autour des guéridons encombrés de soucoupes.

Un ami m'avait indiqué un petit hôtel, rue des écoles, où je devais trouver pour trente-cinq francs par mois, une chambre avec balcon et cabinet noir: un somptueux appartement.

Après avoir déposé mes bagages et remplacé ma casquette de voyage par un feutre magnifique, j'arpentais le boulevard Saint-Michel, la cigarette aux lèvres, quand je croisai un vieux camarade de collège... Un demi s'imposait. Nous nous assîmes à la terrasse du café Soufflet. Après avoir longuement parlé du passé, nous nous confi?mes nos projets. Mon ami me déclara qu'il voulait "faire de la littérature" et qu'il venait d' "entrer dans un journal". Je lui appris que je composais de petites chansons, en attendant de pouvoir écrire de grands poèmes.

Tu fais des chansons ? s'écria mon confrère, bravo ! Je vais pouvoir t'être utile et, dès ce soir, je veux t'emmener dans un caveau où tu feras la connaissance de types épatants. C'est là, tout près, sur la place Saint-Michel, au Soleil d'Or.

"Je suis très bien avec le patron, ajouta-t-il d'un petit ton suffisant. Tu comprends : un journaliste !"

Nous descendîmes le Boul'Miche, bras dessus, bras dessous.

Le Caveau du Soleil d'Or était aménagé -si j'ose dire ainsi- dans les caves d'un quelconque café, au coin de la place Saint-Michel et du quai du même nom. Nous nous engage?mes dans un étroit escalier et pénétr?mes dans une grande salle aux murs jaunis par le tabac et éclairée par des papillons de gaz qui, péniblement, laissaient tomber, au milieu de la fumée des pipes, cette "obscure clarté" chère aux poètes de tous les temps.

Comme la décoration, l'ameublement était des plus simples : tabourets vulgaires et tables banales, encombrées de bocks - que l'on payait trente centimes ! Heureux temps !...

Sur une petite estrade, un piano fatigué montrait ses dents ébréchées et noircies par les cigarettes.

Au bout de quelques instants, je commen?ai d'apercevoir dans le fond de la salle, sur le mur, une peinture représentant un coucher de soleil derrière Notre-Dame.

L'&œlig;uvre ne manquait pas d'originalité : onques on n'avait pu voir, en effet, pareil embrasement du ciel derrière la basilique, le soleil s'obstinant déjà, à cette époque, à se coucher de l'autre côté !

Mon ami le journaliste me désigna quelques personnalités : Jean Carrère qui menait alors grand tapage au Quartier Latin, le poète Maurice Boukay, l'auteur, avec Paul Delmet, des Stances à Manon, Laurent Tailhade, hautain et ironique ; Alcanter de Brham, superbe et monoclé ; les dessinateurs R&œlig;del et Mucha ; l'imagier André des Gachons ; le sculpteur Niederhausen ; le jeune peintre Chaumont qui, sous son feutre haut de forme, ressemblait à Ange Pitou ; d'autres encore : Neuburger, Paul Brulat, le comédien Bressol, le clown Karyon, la basse Bonnet, qui chantait le dimanche au lutrin et que ses camarades avaient surnommé le "chantre mou", et une douzaine de chansonniers du Quartier Latin qui formaient la troupe bénévole du Soleil d'Or.

Gravement annoncés par le maître de céans, un ancien employé du bureau de la Compagnie de l'Est nommé Méryc, qui faisait fonctions de directeur artistique, auteurs et interprètes se succédaient sur le tremplin. Après chaque poème, éclataient des applaudissements sonores que ponctuait un ban vigoureux.

Le programme était laissé au hasard ; mais le hasard, ce soir-là, fit bien les choses. J'eus, en effet, la bonne fortune d'applaudir , Gaston Dumestre, un jeune chansonnier de grand talent qui n'a pas aujourd'hui, la place qu'il mérite ; Yan Nibor, le poète de la mer, l'auteur de ce: petit chef-d'&œlig;uvre, La Boîte de Chine ; le compositeur Le Bayon, qui disait avec infiniment de charme La Fille du Roi ; Eugène Lemercier dont le répertoire un peu égrillard mit la salle en joie ; F: A. Cazals, le chansonnier-dessinateur, semblable, avec sa redingote à taille et sa canne d'Incroyable, à un conspirateur de La Fille de Madame Angot ; Joseph Canqueteau, qui s'était fait une manière de célébrité avec sa chanson, L'incendie du Chabanais ; le maître de chapelle Casemejor ; le charmant compositeur Louis Dodement, etc., etc.

La principale attraction était l'audition de la diseuse attachée à l'établissement.

Si vous voulez bien faire silence, cria soudain Méryc, vous allez entendre Mlle Diane Andrhée, dans les &œlig;uvres de nos camarades, les bons poètes et chansonniers du Quartier Latin.

Et Mlle Diane Andrhée, une jolie fille, un peu emp?tée déjà, mais l'air ingénu encore sous ses bandeaux plats, roucoula d'une voix légèrement éraillée qui me parut angélique la nouvelle chanson de Delmet, la dernière romance de Gaston Maquis et la récente élucubration de Jules Legay, le pianiste de l'endroit, compositeur aimable et adroit accompagnateur qui savait, quand le chanteur détonnait, le suivre dans ses égarements et le rattraper au point d'orgue quand il se trompait de mesure.

Dans la salle, les braves bourgeois et les jeunes encore timides écoutaient respectueusement ; mais les autres, les habitués, dissertaient ou discutaient un peu bruyamment parfois. Il fallait l'intervention énergique du patron, le père Delfosse, pour rétablir le calme.

Il était près de minuit. Les amateurs que l'on avait coutume de présenter à la fin de la soirée étaient, ce jour-là, peu nombreux.

Méryc s'approcha de nous

- Et vous, jeune homme, me dit-il, devinant sans doute sous le feutre que j'arborais un poète en herbe, et vous, ne nous direz-vous point quelque chose ?

Je me fis bien un peu tirer l'oreille, partagé entre le désir de me produire et la crainte d'être moqué... Mais la vanité l'emporta. Je montai sur l'estrade et, d'une voix mal assurée, je chantai sur l'air A Saint-Lazare, alors en pleine vogue, certaine innocente chanson que je croyais férocement satirique?:

C'est d'la caserne que j't'écris,

Ma pauv' vieill' branche...

Je n'ai retenu qu'un couplet

Les biff's c'est des esprits étroits

Sur qui l'art glisse...

Figur'-toi qu'ils ignor'nt les lois

Du "symbolisse" !

Et qu'on ne pari' jamais, hélas !

C'est c'qui m'consterne,

Ni d' Péladan, ni d' Moréas,

A la caserne !

On applaudit. Vous ai-je dit que l'on applaudissait tout le monde ? J'étais encore tout étourdi par mon succès, quand je vis s'avancer avec déférence un jeune homme blond portant monocle. Il me complimenta congr?ment et me demanda comme une faveur rare, l'autorisation de reproduire ma chanson dans Le Fin de Siècle qui étalait alors, à l'auvent de tous les kiosques, ses pages roses ornées d'affriolants dessins de Paul Balluriau.

Je me mis aussitôt en devoir de faire une copie de mes couplets ; mais, au moment de signer, j'hésitai. J'étais soldat ! Ma petite satire pouvait tomber sous les yeux de mes chefs...

- Signe d'un pseudonyme, me souffla mon ami. Prends le nom d'un copain de bahut.

J'avais eu au collège, pour voisin de classe, un charmant gar?on blond et dodu dont le nom ronflant, adorné d'une particule, m'impressionnait fort. J'aurais renié les miens pour pouvoir porter ce nom sonore et euphonique à souhait : Gabriel de Villemandy !

Pourquoi, à l'instant où je cherchais un pseudonyme, le nom de Villemandy se présenta-t-il à mon esprit ? Je ne saurais le dire. Il fallait faire vite : le rédacteur au Fin de Siècle commen?ait à s'impatienter... Je rempla?ai Gabriel par Georges et, de Villemandy, je fis Millandy, en supprimant la particule, à mon avis tout à fait inutile.

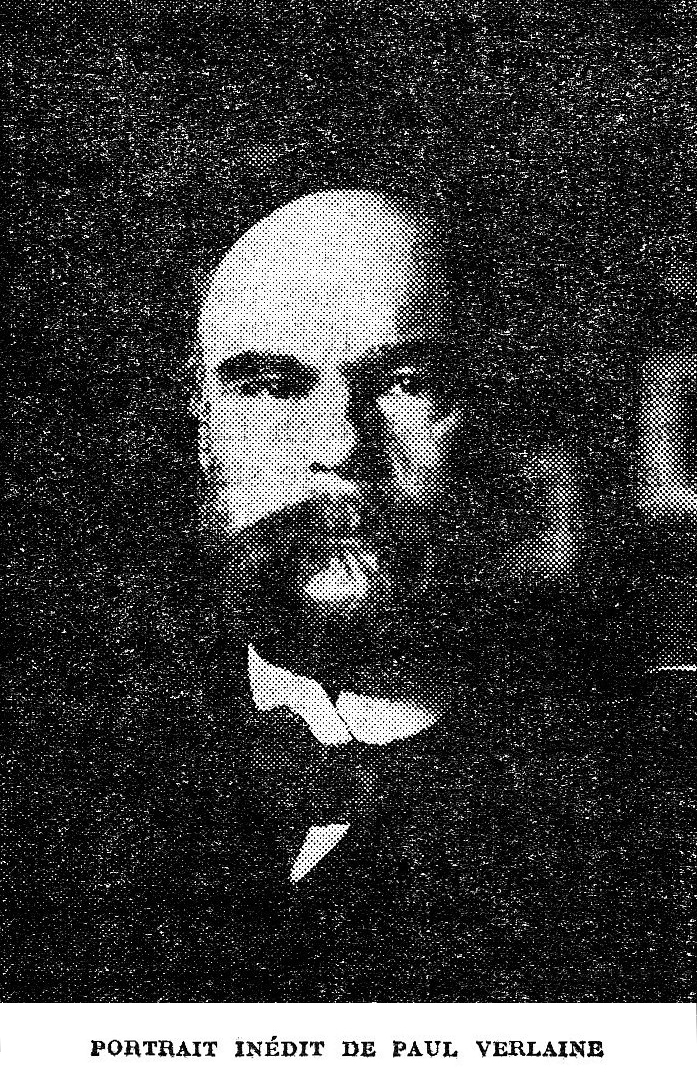

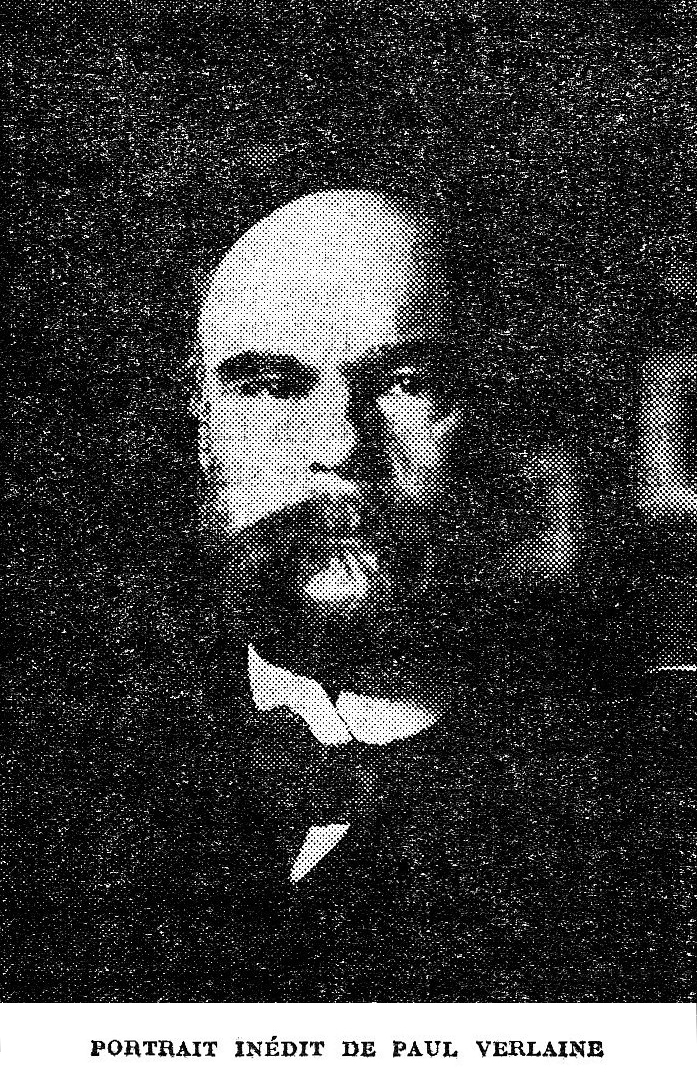

Pendant ce temps, un grand remous se faisait dans le fond de la salle. Le plus célèbre client du Caveau, celui que respectueusement on appelait Maître, le seul à qui Méryc lui-même n'e?t osé imposer silence, Paul Verlaine, venait d'entrer, son chapeau sur les yeux, la tête enfoncée dans un cache-nez, et s'appuyant sur une lourde canne comme sur un b?ton de pèlerin.

Un vieux bohème, d'une malpropreté repoussante, l'accompagnait.

- C'est son "secrétaire", m'expliqua mon journaliste. On l'appelle, au Quartier, "Bibi la Purée".

***

Verlaine avait coutume de descendre ainsi tous les soirs ; vers minuit ; au Caveau du Soleil d'Or, pour y boire une dernière absinthe.

- Viens, me dit tout bas mon ami, on va s'asseoir auprès de Lui !

Verlaine avait vidé son verre et commandait qu'on lui en apport?t un autre.

Le patron crut devoir refuser au poète déjà gris, la drogue qu'il réclamait avec insistance.

Verlaine entra dans une grande colère et, de son b?ton frappant la table comme un enfant rageur, il renversa son verre vide qui tomba sur le sol et se brisa à ses pieds.

Alors, doucement, nous nous approch?mes, et pieusement nous en ramass?mes les morceaux.

Il "fait soif" déclara mon ami lorsque nous fumes dehors. Je te paye un bock à la Cigarette, rue Racine.

La Cigarette était une de ces nombreuses brasseries qui offraient aux jeunes gens du Quartier Latin, le moyen de tromper leur soif en même temps que leur besoin de tendresse.

Deux serveuses vinrent à nous, souriantes et empressées. Elles portaient, coquettement attachés à la ceinture, de petits sacs en forme d'aumônière dans lesquels elles enfermaient la menue monnaie et quelquefois les jolis louis d'or que, pour prix d'un baiser, leur abandonnaient des clients généreux.

- Vous nous offrez quelque chose ? demandèrent-elles gentiment.

Le moyen de refuser ? Nos serveuses s'assirent près de nous, tout près, plus près encore... Je sus bientôt que la grosse blonde à laquelle s'intéressait mon ami se nommait Georgina. Celle qui m'était échue répondait au nom plus gracieux de Loulou. C'était une jolie brunette aux yeux clairs et dont la peau, d'une éclatante blancheur, faisait plus sombre encore la magnifique chevelure. Sans doute, la poudre de riz et le blanc gras achevaient-ils de donner aux bras dodus de Mlle Loulou, ce velouté qui me troublait d'autant plus qu'elle me permettait de l'apprécier tout à mon aise ; mais je ne cherchais pas à analyser mon plaisir...

Je demandai une menthe verte. Loulou préféra un vieux marc. J'eus la curiosité d'y go?ter. C'était de l'eau sucrée ! La patronne, qui prenait soin de ses intérêts, autant que de la santé de ses pensionnaires, avait imaginé cet innocent stratagème.

Je me sentais maintenant disposé à faire les pires sottises

- Je paye le champagne ! m'écriai-je.

La demi-bouteille co?tait cent sous ! Une folie !...

Hélas ! Mlle Loulou n'était pas libre ce soir-là ... A deux heures du matin, il fallut nous séparer. Des clients moins sérieux, mais moins na?fs, attendaient ces dames sur le trottoir d'en face.

"Tant mieux, pensai-je ; je suis éreinté et l'heure est venue d'aller dormir". Mais mon ami, que le "mousseux" avait un peu éméché, déclara que nous ne pouvions décemment nous quitter avant d'avoir "bouffé" un sandwich chez Bovy.

La boulangerie-p?tisserie Bovy, situé à l'angle des rues Racine et Monsieur-le-Prince, était, après deux heures, le dernier refuge des noctambules. Déjà, des bandes joyeuses envahissaient la boutique. Nous nous mêl?mes aux clients.

- L'alcool, la bière et le vin sont interdits, me dit à mi-voix mon guide ; mais tu peux, si le c&œlig;ur t'en dit, siroter en cachette un petit blanc de derrière les fagots. Il te suffira de demander un thé de la maison. A la barbe des agents on te servira, dans une tasse, un authentique chablis. Je fais ?a tous les soirs !

Je me sentais l'estomac creux. Je crus plus sage et plus prudent de m'offrir une brioche et, résistant énergiquement aux sollicitations de mon compagnon qui voulait à tout prix aller finir la nuit au Grand Comptoir, je me dirigeai bien sagement vers mon hôtel, tandis que des troupes d'étudiants en "vadrouille" et de petites femmes légèrement grises s'empilaient dans des fiacres pour aller aux Halles, manger la soupe aux choux.

II.

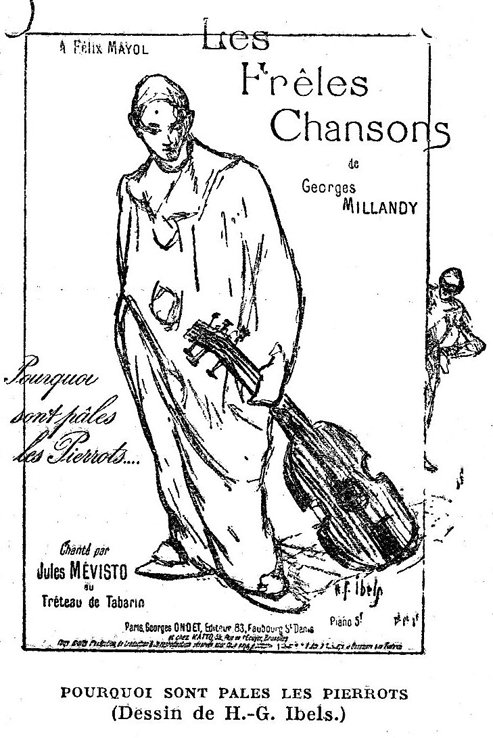

Pour embêter l'bourgeois. - Jules Mévisto. - H.-G. Ibels ? L'éditeur Ondet. - Non ami Latruffe. - Le commissaire est bon enfant

éreinté par un voyage de dix grandes heures, je dormis à poings fermés et je fis de beaux rêves... mais, le lendemain, je commen?ai à me sentir le c&œlig;ur gros... Qu'allais-je devenir dans ce grand Paris ? Comment, avec les maigres subsides qui m'étaient alloués, pourrais-je subsister et comment m'y prendrais-je pour me faire connaître, pour réussir, pour arriver enfin ? Il s'en fallut de peu que je reprisse le chemin de ma lointaine Vendée où la vie m'était si douce et où j'avais, ingrat, laissé tant d'affection !...

Paris ! Paris !

O ville inf?me et merveilleuse !

Malheur à quiconque, une fois, a go?té

De tes soirs troublants, l'étrange volupté !...

Soudain, je me rappelai qu'un mien cousin, depuis longtemps déjà devenu Parisien, m'avait toujours témoigné la plus vive sympathie. Le cousin Paul passait, dans ma famille, pour un original et un écervelé. Ne s'était-il pas mis en tête d'aller "faire de la peinture" à Paris où il vivait en compagnie d'une jolie fille, là-haut, à Montparnasse ?

Je supposai qu'il devait avoir de nombreuses relations dans le monde des artistes. Je résolus de l'aller voir... Ah ! le charmant gar?on, comme il sut me réconforter ! Je ne me trompais pas, Paul Aubin recevait dans son petit atelier de la rue Boissonade de nombreux peintres et aussi quelques écrivains. Il me souvient que j'ai rencontré chez lui Eugène Brieux qui n'avait encore rien donné au thé?tre et un romancier dont le premier roman était - depuis quarante ans - sur le point de paraître !... Il fallait attendre l'occasion, disait le cousin Paul qui l'attendait depuis vingt ans !

Cependant j'avais compris qu'il fallait aider la chance. J'avais promis au directeur de l'écho de la Vendée des gazettes rimées : j'allais pouvoir, en tenant ma promesse, m'entraîner, me faire la main. Aussi bien ne me trouvais-je pas suffisamment vengé. "Ah ! j'étais un rêveur à la lune ! un poète ! un nigaud ! On allait bien voir !"

J'avais de bonnes raisons de croire que l'auteur de la réponse à mon poème était un jeune conseiller d'arrondissement qui, de temps en temps, donnait de petits vers au journal bien pensant de ma petite ville. Ce fut à lui que je décochai ma première rosserie?:

Il est un p'tit jeune homme,

Un jeune homm' plein d'esprit,

M'a-t-on dit,

Mais qui parle tout comme,

Comm' s'il n'en avait pas,

Le pauvr' gas.

Et, naturellement, De son boniment,

On s' fiche éperdument..

.

Il n'est qu'un conseiller (bis) d'arrondissement

Quand mourra l'p'tit jeune homme

,

- Car ils meurent aussi,

Ces gens-ci -

Alors que du grand somme,

Dessous, il dormira,

On mettra

Sur son monument,

Ces mots, simplement,

Malicieusement

Il fut un conseiller (bis) d'arrondissement !...

Parfois, haussant le ton, je jouais au pamphlétaire, comme dans cette petite pièce écrite au lendemain de la promenade du B&œlig;uf Gras.

Par la ville tu vas, la tête enrubannée,

Bouffi d'orgueil, heureux de vivre, gras à point,

Et de ce qui t'attend après cette journée,

Pauvre fat, pauvre sot, tu ne te doutes point.

En te voyant passer, mafflu, ventru, je pense

A tel gros arrivé, omnipotent vaurien,

Dont chaque adulateur vient caresser la panse,

Et qui "tout" aujourd'hui, demain ne sera rien...

Tous les deux vous avez pareille destinée?:

Un jour, on vous acclame, on vous couvre de fleurs.

Et puis, le lendemain, la fête terminée,

D'un geste on vous abat... et l'on encense ailleurs !

Grotesques qui passez fiers de votre sottise,

De rubans chamarrés et d'honneurs pleins les bras,

Tel vous assommera qui, ce soir, vous courtise,

Pontifes bedonnants, ventres dorés, b&œlig;uf s gras !...

Cependant mes vers pour embêter l'Bourgeois ne semblaient pas émouvoir beaucoup les Lu?onnais. Je commen?ais à comprendre que je perdais mon temps à ces jeux innocents. Les fins de mois étaient longues... Il fallait me décider à gagner quelque argent.

J'avais, dans le fond de ma malle, une dizaine de chansons. Je décidai d'aller les soumettre à un éditeur. Mais à qui m'adresser ?

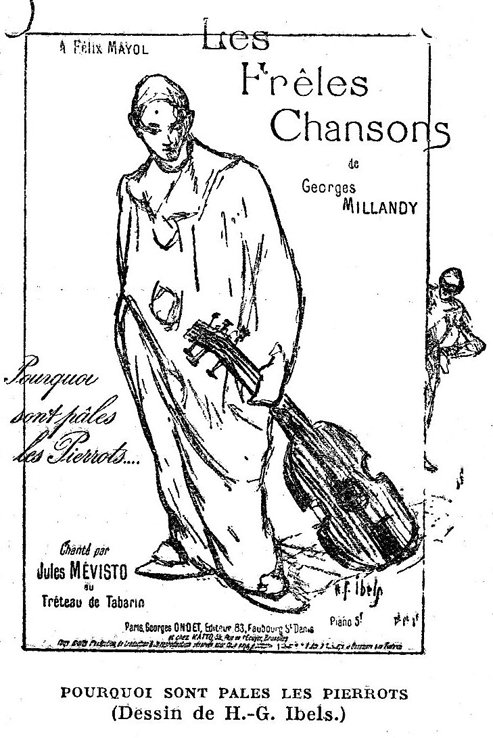

à cette époque, les murs de Paris étaient couverts de curieuses lithographies, ?uvres du dessinateur H.-G. Ibels, et qui représentaient Mévisto aîné en costume de moderne Pierrot?: habit mauve et culotte courte. Mes chansons étaient pour la plupart des pierrotreries. L'idée me vint de demander conseil à l'artiste dont je ne sais comment, je m'étais procuré l'adresse.

Il habitait loin du quartier là-haut, rue des Martyrs. L'omnibus Pigalle-Halle-aux-vins m'y conduisit un matin au pas lent de ses braves chevaux. J'arrivai assez tôt pour surprendre Mévisto en plein sommeil. Il me re?ut pourtant de la plus cordiale fa?on et comme je lui disais mon désir d'être édité le plus tôt possible, il voulut bien me conseiller d'aller voir le dessinateur H. G. Ibels et de lui confier le soin d'illustrer mes chansons.

"Quand vous aurez les couverture d'Ibels, me dit-il vous trouverez aisément un éditeur qui sera ravi d'acquérir, en même temps que des chansons qui peuvent sortir, des dessins dont chacun sait le prix."

Je me promis de suivre ce judicieux conseil et, dès le lendemain, je sonnais à la porte du destinateur.

Décidément, Paris n'était pas si cruel aux poètes et les artistes étaient de bien braves gens. Ibels voulut tout de suite m'être utile. Il fut convenu que nous irions ensemble dans le Faubourg Saint-Denis, voir l'éditeur Ondet qui venait de publier des chansons de Gabriel Montoya que H: G. Ibels avait magistralement illustrées.

La maison d'édition Georges Ondet qui devait devenir, gr?ce aux succès de Léon Xanrof et de Théodore Botrel, une des plus importantes de Paris, était une boîte bien curieuse. On y accédait par un étroit escalier en tire-bouchon que l'on avait peine à découvrir au fond d'une cour sombre et humide où l'odeur des détritus se mêlait à celle de l'encre d'imprimerie. Le patron était un homme mystérieux et difficile à saisir. Méfiant et d'une sordide avarice, il semblait toujours craindre qu'on vînt lui demander l'aumône.

Ibels dut longtemps parlementer.

De guerre lasse, Ondet accepta de publier deux chansons.

J'annon?ai fièrement la nouvelle à ma famille. Hélas ! l'effet produit ne fut celui que j'attendais ! Mon père, désespérant maintenant de me voir, de bon gré, réintégrer ma province, mena?ait de me couper les vivres...

"Si j'essayais du thé?tre", pensai-je.

J'avais dans mes cartons un petit acte que je croyais amusant et dont le placement me paraissait facile. Je cherchais par quel moyen je pourrais arriver jusqu'au bureau d'un directeur lorsque, me promenant un jour du côté de la Bastille - que diable étais-je allé faire par là ? - j'aper?us sur une affiche, imprimé en lettres majuscules, ce nom pittoresque?:

LATRUFFE

C'était le nom patronymique d'un petit cabot de café-concert que j'avais connu à la caserne. Latruffe, qui sur l'affiche était qualifié de désopilant, ne manquait pas de talent, et c'était le plus aimable gar?on du monde. J'eus tôt fait de découvrir le thé?tre dont il était à la fois la vedette et le régisseur, là-bas, sur la place de la Nation.

Je pénétrai à t?tons dans la petite salle qu'éclairait à peine la rampe de la scène. En trébuchant parmi les fauteuils, j'arrivai jusqu'à mon ami qui, assis à côté du trou du souffleur, dirigeait la répétition.

- Tu m'excuseras, mon vieux, me dit-il, mais on passe demain ; alors, tu comprends !... On causera tout à l'heure, à la buvette du thé?tre.

Au fond de la salle, une grosse voix grogna "Quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a ?... Il est trois heures. Enchaînons, les enfants, enchaînons.

- C'est le patron, me dit Latruffe. Débine-toi ; et va boire un verre en m'attendant.

Un peu décontenancé, je me rendis au Café du Thé?tre, un zinc peu reluisant où, derrière son comptoir, sommeillait un bistro en tablier bleu. Prés de la fenêtre, un grand gar?on au menton adonné d'une barbiche fumait la pipe nonchalamment. En m'apercevant, il sortit de sa torpeur et me dévisagea longuement... Je le regardai de mon côté, intrigué.

"Quelque confrère...", pensai-je.

Au bout d'un quart d'heure, l'homme à la pipe commen?a à donner des signes d'impatience.

- - Et vous aussi, monsieur, me dit-il, vous attendez ?... Moi, voilà une heure et demie que je suis là ! C'est honteux, monsieur, honteux de faire ainsi "poireauter" les gens !

"Vous êtes peintre, sans doute ?" questionna mon interlocuteur.

- Non, monsieur, répondis-je, je ne suis qu'un modeste auteur... auteur dramatique.

- Alors, c'est pour une pièce ? Eh bien, mon cher monsieur, il en sera de votre pièce comme de mon affiche : on ne la verra jamais !

- Vous êtes pessimiste.

- Je suis furieux, monsieur, furieux ! Quel métier ! Mieux vaudrait cent fois vendre de la mélasse !... Moi, j'en ai assez, je remporte mes croquis.

Il s'était levé, et je compris que sa décision était irrévocable.

- Voulez-vous m'en croire ? ajouta-t-il. Faites de même : remportez votre manuscrit. Aussi bien, ce mufle-là ne le lira jamais... Vous êtes jeune, monsieur, vous avez l'avenir devant vous : vous avez le temps d'arriver.

Il parlait maintenant avec calme.

- Voyez-vous, cher Monsieur, dans nos Sacrés métiers, pour atteindre le succès ; il ne faut pas courir après. Seulement, voilà, il faut pouvoir attendre ; et pour cela il faut commencer par s'assurer le nécessaire, Tenez, vous m'êtes très sympathique.:. Je veux vous rendre un service, un grand service?!:.. Je ne sais pas quelle est votre fortune. Sans doute n'est-elle pas, pour le moment, très brillante. Eh bien ! j e vous ai trouvé une situation !

Je le regardai, interloqué.

- Une situation ?... comme ?a ?...

- Comme ?a ! Mais sortons, cette boîte me dégo?te ! Nous allons prendre le bus. Je paye le voyage. Il m'entraîna dans la rue. Un omnibus passait ; nous saut?mes dedans, et nous grimp?mes sur l'impériale.

Voilà, me dit mon compagnon, de quoi il s'agit. Je suis l'intime ami d'un commissaire de police... du commissaire de la rue des Bons-Enfants. Il est en ce moment très embêté. Son secrétaire a fait des bêtises et on vient de le mettre à pied. Il s'agit de le remplacer.

Je sursautai

Le remplacer ?... Rentrer dans la police !

Mon bienfaiteur me regarda sévèrement.

- Mais, répliqua-t-il, c'est une situation très honorable. Ignorez-vous, Monsieur, que des écrivains notoires sont passés par les commissariats ?

-

Je le sais, répondis-je, et s'il ne tenait qu'à moi... mais ma famille, Monsieur, ma famille jamais ne consentira...

-

Ah ! ces familles bourgeoises ! Eh bien ! envoyez-la promener, votre famille !

Et mon artiste se lan?a dans une longue diatribe contre les provinciaux attardés dans leurs préjugés et encro?tés dans leur hypocrisie.

Nous arrivions sur la place du Louvre.

- Vous allez voir, répéta-t-il, mon ami est un homme charmant. Ah ! il n'est pas un bourgeois, lui !

M. Le Commissaire se montra, en effet, d'une extrême amabilité.

- Vous faites tout à fait mon affaire, me dit-il tout de suite. Je suis s?r que nous nous entendrons à merveille. Et puis, vous portez la barbe : ?a fait sérieux !

Il se mit à rire de bon c&œlig;ur.

Je devrais, déclara-t-il, vous faire passer un petit examen pour la forme... Vous le passerez tout à l'heure, au café, en prenant l'apéritif avec nous... Je vous demande seulement d'être ponctuel et de ne pas rêver à vos chansons pendant les heures de service. Une fois dehors, la journée terminée, vous redeviendrez poète et indépendant. Au surplus, ajouta-t-il, les commissariats sont d'excellentes écoles de philosophie. Vous y ferez de curieuses études et qui vous serviront. Allons prendre l'apéro !

J'exultais ! Cependant, je n'étais pas tranquille. Je promis d'apporter ma réponse dès le surlendemain. Le soir même, j'adressai à mon paternel une longue lettre, dans,laquelle, avec mille précautions, je lui apprenais la nouvelle.

La réponse m'arriva par retour du courrier

"Voilà une singulière idée, m'écrivait mon père ! Comment ! toi qui n'a jamais été fichu de te conduire, tu prétends diriger les autres ?... Tu vas me faire le plaisir de répondre tout de suite à ton commissaire que tu renonces à lui servir de secrétaire. Je ne veux pas que tu fasses un policier. T?che, je t'en prie, de trouver autre chose ! A partir d'aujourd'hui, je t'enverrai tous les mois cinquante francs de plus."

L'aventure finissait, en somme, assez heureusement. Cinquante francs, c'était pour moi la fortune ! J'allais pouvoir faire du feu tous les jours en hiver, et en été m'offrir un demi tous les soirs, à la terrasse du Balzar. Je n'en demandais pas davantage.

Le plus courtoisement que je le pus, je fis connaître à M. le Commissaire la décision que l'on m'obligeait à prendre. Le commissaire était bon enfant. Il ne songea pas à m'en vouloir ; il prit même la peine de m'écrire pour me dire son regret de me voir abandonner une carrière qui s'annon?ait si brillante !

Trois jours plus tard, une bombe anarchiste faisait sauter le commissariat !

Je l'avais échappé belle !

III.

Le Quartier latin de 1893 à 1914. Cafés et tavernes.

Ma chambre d'hôtel me semblait maintenant bien étroite. Je la quittai bientôt, pour aller m'installer dans un petit logement de la rue Racine?: un véritable appartement avec eau et gaz. L'eau était au rez-de-chaussée et le gaz dans l'escalier ! Mais je ne m'arrêtais pas alors à ces menus détails... L'important pour moi, était d'habiter près du Boul'Miche.

De mon balcon, j'apercevais la terrasse du Café Soufflet, dont j'avais fait ma résidence. C'est là que j'ai trouvé mes premiers amis et mes premiers confrères.

Le Soufflet était, à cette époque, le café attitré des Saint-Cyriens, des Polytechniciens et... des petites femmes dont ces messieurs se partageaient les faveurs.

On n'avait pas encore songé à installer des orchestres dans les cafés du Boul'Miche pour y attirer la clientèle bourgeoise. Seuls, le Concert Rouge (lui se trouvait à l'angle du boulevard et de là rue

Gay-Lussac, et le Concert du Cadran sur la place Saint-Michel, permettaient aux amateurs de s'enivrer d'harmonie en même temps que de boissons variées. Dans les autres établissements, les clients se chargeaient de faire eux-mêmes la musique.

J'ai connu les derniers beaux jours du Café de l'Université, qui retentissait des refrains les plus joyeux et les plus scatologiques. C'était là-dedans, jusqu'à l'aube, un chahut indescriptible.

Le D'Harcourt, place de la Sorbonne, n'était pas moins bruyant, et ceux de ma génération ont conservé le souvenir de la petite salle qui se trouvait en contre-bas, au fond du café, et que l'on avait baptisé la "fosse aux lions", à cause, sans doute, des rugissements qu'on y faisait entendre.

Le Café de la Source, ainsi nommé parce qu'au milieu de l'établissement, une dame en fonte s'appliquait à verser quelque fraîcheur dans l'atmosphère surchauffée, était le rendez-vous des joueurs de poker et... des politiciens.

<

Le Balzar, rue des écoles, où trônait Amédée, le patron, ventru et accueillant, était surtout fréquenté par les buveurs de bière qui, tous les soirs, orgueilleusement, entassaient soucoupes sur soucoupes.

Du Steinbach de cette époque, je ne sais pas grand'chose. D'épais rideaux cachaient aux passants la clientèle de choix qui se pressait à l'intérieur. De temps en temps, la porte s'entr'ouvrait pour laisser passer un couple élégant, et l'on avait à peine le temps d'apercevoir les tables couvertes de nappes fines sur lesquelles des buissons d'écrevisses se dressaient auprès des demis mousseux.

Quand nous étions riches - je veux dire un peu moins pauvres ! - nous allions prendre l'apéritif au Vachette, qui était alors le café des étudiants roumains. Nous admirions la coupe impeccable de leurs complets, les reflets de leurs tubes, l'éclat de leurs bagues, et nous enragions de les voir entourés d'élégantes jeunes femmes venues en fiacre de "l'autre côté de l'eau", pour dîner en leur compagnie.

Dans le fond du café, du côté de la rue Champollion, des clients moins élégants, mais plus bruyants, discutaient en se lan?ant des traits comme on échange des horions... J'ai appris plus tard que le Vachette, café de Roumains, était aussi un café de gens de lettres !

Aux environs de 1900, d'importantes transformations furent faites dans les cafés du Quartier Latin. Dans le même temps, de nouveaux établissements s'ouvrirent, qui changèrent quelque peu la physionomie du Boul' Miche. Un magasin de confections qui occupait l'angle de la rue Soufflot et du boulevard, fit place à la somptueuse et affreuse Taverne du Panthéon, tandis que, rue de l'école-de-Médecine, la Taverne Pascal, sous la direction d'un ancien gérant du D'Harcourt, essayait d'attirer les vieux du Quartier et que la Taverne Lorraine, rue des écoles, devenait le rendez-vous des plus joyeux étudiants, en même temps que des rapins et des poètes en herbe.

Le décor de cette vaste brasserie était des plus curieux. Averti par l'expérience, le patron s'était évidemment préoccupé de la solidité du matériel plus que du confort de la clientèle. Toutefois, un certain go?t avait présidé à l'agencement de la salle. Les banquettes étaient de bois, mais de bois verni élégamment incurvé, et sur les murs nus comme ceux de nos bars modernes, de gros chardons d'or se détachant sur le fond bleu d'une draperie légère, formait une fresque du plus heureux effet. Un escalier solide, mais décoratif, permettait d'accéder à une large galerie qui donnait grand air à l'établissement. Dissimulé près de la caisse, un orchestre, qui se voulait tzigane, créait une atmosphère de gaîté propice aux conversations joyeuses.

J'ai connu, à la Lorraine, nombre de jeunes écrivains qui ont fait leur chemin et sont aujourd'hui arrivés : les uns parce qu'ils avaient du talent, les autres parce qu'ils n'allaient pas loin.

A l'heure de l'absinthe, l'heure verte, comme on disait alors, je rencontrais là, tous les soirs : Alphonse Séché, aujourd'hui lecteur à la Comédie-Fran?aise et auteur de nombreux ouvrages soigneusement documentés ; Edmond Hue, que j'ai retrouvé secrétaire de la rédaction de l'Œuvre ; Edouard Pontié, qui a l?ché, et c'est dommage, la littérature pour le sport ; Pierre Bardet, qui "fait du thé?tre" sous le pseudonyme de Barnière ; Robert Francheville, qui a donné des pièces terrifiantes au Grand-Guignol, en même temps que des chroniques d'une folle gaîté aux journaux amusants ; Jacques Auzanet, un délicat poète, aujourd'hui grave fonctionnaire, auteur, avec Mouézy-Eon, d'une pièce en vers, Les Amours d'Ovide, créée à l'Œuvre par de Max.

D'autres encore : Louis Sonolet, intrépide videur de bocks, fécond écrivain et délicieux fantaisiste, dont les collaborations vont de Fantasio à la Revue des Deux Mondes ; Jacques le Lorrain, le poète savetier ; Guy Péron qui, sous le nom de Guy de la Farandole, menait dans les journaux du Quartier un campagne acharnée contre les métèques ; Gomez Carillo, qui devait épouser Raquel Meller ; le poète Caldine, le beau Planès, l'avocat Dours, Jacques Roullet, Jean de Pierrefeu, Jean Varriot, Louis Thomas, etc... Des rigolos : Boileau, qui ressemblait à Kruger ; le pharmacien Vigoureux, l'Auguste de la troupe, et Sanguin de Livry qui, le pauvre bougre ! signa, un jour de cuite, un engagement avec une compagnie coloniale, courut mille dangers et fut finalement mangé par les nègres !

Plusieurs peintres et dessinateurs se joignaient à notre groupe : Petit-Jean, Jacques Villon, Hilaire Larramet, Adrien Barrère.

Barrère me blaguait volontiers et ses plaisanteries n'étaient pas toujours du meilleur go?t. ; mais il avait un indéniable talent, fait de sadisme et de cruauté, d'esprit aussi, parfois.

Plusieurs, parmi les habitués de la Lorraine, ont fait dans le journalisme une brillante carrière Gabriel Alphaud, Camille Aymard, Jacques Patin, Valmy-Baysse, Edouard Dulac, Emile Buré, La Fouchardière, Jacques Landau et... Georges Anquetil.

G. Alphaud est, sans doute, celui que la chance a le plus favorisé.

Un ami commun m'a raconté l'arrivée à Paris de ce Montpellérain, venu comme tant d'autres faire la conquête de la grand'ville.

"Peuh ! murmura-t-il en débarquant sur le quai du P.-L.-M., c'est ?a Paris ?..." Mais, arrivé sur les degrés du grand escalier, Alphaud s'arrêta, mesurant la force du monstre qui grondait à ses pieds, et, levant ' son chapeau dans un large geste : "Paris, pronon?a-t-il, la voix grave, Paris, traite-moi bien !"

Paris a bien traité Gabriel Alphaud. Après avoir été secrétaire général du Temps, il devint directeur de Com&œlig;dia, dont il sut faire le grand journal que l'on connaît. Tous ceux qui furent ses collaborateurs ont été ses amis. Ils le sont restés.

Il y avait aussi, dans la "bande" de la Lorraine, un certain nombre de jeunes cabotins. Je me souviens de Robert Saidreau qui se fit applaudir dans plusieurs revues et finit par devenir cinéaste ; de Coste et de Bouthors, qui furent de l'Odéon, et surtout d'Edmond Roze, qui déjà à cette époque songeait à donner à la mise en scène, cette importance dont nul aujourd'hui ne conteste la nécessité.

IV.

Le Bal Bullier. - Le bar du Panthéon ? La Malpeignée

Les brasseries de femmes avaient disparu. A présent, c'était autour des guéridons, que leur abandonnaient complaisamment les gérants des cafés, que ces dames, en papotant, attendaient le client. Bien rares, étaient les jeunes gens qui s'intéressaient à leur petit commerce. La plupart étaient arrivés à Paris pourvus d'une maîtresse amenée de leur province ; les autres comptaient, pour trouver l'?me s&œlig;ur, sur le hasard d'une rencontre au Bal Bullier où accouraient alors, moins pour y danser que pour y flirter, toutes les gamines émancipées de la rive gauche et du Sentier.

Le vieux bal de la Closerie des Lilas aménagé à l'orientale, tenait de la mosquée et de la pagode, avec ses girandoles de couleur et ses arcades en carton peint. Le décor était ridicule. Mais quand nous

arrivions là, en quête de tendresse, la vieille salle nous paraissait belle comme un palais des mille et une nuits !...

Un orchestre haut en couleur où éclataient les cymbales et rutilaient les cuivres, jetait sur tout cela une gaieté canaille, emportant les danseurs dans le tourbillon des valses et le rythme endiablé des quadrilles, au milieu d'une atmosphère lourde où l'odeur du tabac se mêlait aux parfums grossiers des boniches et des midinettes.

Au risque d'être, à chaque pas, bousculé, on se promenait sur le parquet du bal, comme sur le pavé d'une place publique, tout en pourchassant telle jolie fille peu farouche et vite décidée à venir se rafraîchir sur les balustrades qui entouraient la salle, ou dans les bosquets du jardin propice aux tendres déclarations, voire aux démonstrations moins platoniques.

Des écrivains notoires, des artistes réputés venaient à Bullier se distraire ou peut-être rêver. J'y ai vu Gabriel Lautrec et Curnonsky causant devant une orangeade ; Paul Fort, la mèche rebelle sous le feutre en bataille ; le peintre Marcel Lenoir, Christ de vitrail, égaré dans cet enfer ; le peintre G. Dola, décorateur attitré de la maison, etc. De grands seigneurs prenaient plaisir à venir là s'encanailler : le prince Bolivar Karageorgevitch, le prince-poète M. A. Cantacuzène, diplomate roumain et le prince Troubetskoy, qui montrait, pour les femmes extra-minces, une particulière sympathie.

Soudain, au milieu d'une danse, tout le monde se précipitait dans un coin de la salle ou quelque calicot et quelque commise, jaloux des lauriers de Valentin-le-Désossé et de Nini-Patte-en-l'air, exécutaient les pas les plus inattendus et les "écarts" les plus impressionnants... Et les lazzi se mêlaient aux bravos.

Quand l'orchestre attaquait la dernière polka, l'assaut du vestiaire était un bien curieux spectacle. Le plus souvent, en effet, c'était, dans la cohue, au milieu de l'escalier, que se décidait le sort des soupirants. Parfois, des discussions s'élevaient et des horions étaient échangés... Les agents intervenaient enfin, et le vainqueur sortait, protégé par la police, emportant triomphalement sa conquête... C'était alors la descente joyeuse jusqu'aux cafés dont les terrasses éclairées au gaz nous semblaient briller des feux les plus éblouissants.

A cette heure-là, on ne s'attardait pas au rez-de-chaussée ; on se h?tait d'aller s'asseoir devant les comptoirs des bars américains que, pour suivre la mode, tous les cafetiers venaient d'installer dans leurs établissements.

Ah ! la joie enfantine que nous go?tions à grimper sur les hauts tabourets et à déguster un "pousse l'amour" avec une paille !

Le bar du sous-sol, au Panthéon était le plus fréquenté. A une heure du matin, la fumée y était à ce point épaisse qu'on avait peine à distinguer ses voisins. Que de soirées j'ai passées là, en compagnie d'aimables et joyeux camarades ; Edouard Dulac, Edmond Hue, Henri Yvrard, Jacques Auzanet, Scott de Martinville, Larmandie, Robert Francheville, F. Gravereau, Edouard Pontié et le brave docteur Buret qui m'apprit les vertus de la bière Stout et du même coup, me guérit d'une dyspepsie due, à l'en croire, à l'usage immodéré que je faisais de l'eau de Vichy.

Dans un coin de la salle, un orchestre composé d'un violon, d'un piano et d'un violoncelle (on ignorait le jazz, en ce temps heureux !) répétait durant toute la soirée les scies à la mode et les bostons qui faisaient fureur.

C'est au bar du Panthéon que j'entendis pour la première fois, certaine valse dont je devais faire une chanson devenue populaire : H?tez-vous d'aimer ! La musique était du contrebassiste de l'endroit, un tout jeune homme qui n'avait encore rien publié.

J'avais été frappé par la fraîcheur de la mélodie et je me disposais à m'enquérir du nom de l'auteur, lorsque celui-ci vint, timidement, me prier d'écrire là-dessus des paroles. J'acceptai tout de suite la flatteuse proposition

.

Deux jours après, Schmaltzer et moi, nous portions à l'éditeur Delormel, les couplets de la chanson où je m'étais amusé à paraphraser les vers fameux de Ronsard.

Lancée au Petit-Casino, par le ténorino Henri Dickson, qui était alors la coqueluche des Parisiens et surtout des Parisiennes, H?tez-vous d'aimer ! "porta" dès le premier soir, et tout Paris fredonna bientôt?:

Tant que vous serez jolie,

Ne savez-vous pas, ma mie,

On vous aimera,

On vous fêtera,

On fera pour vous mille folies...

Qui saura jamais à quoi tient le succès d'une chanson !

Le Soufflet et le Pascal avaient aussi leur bar, installé au premier étage. On ne se contentait pas d'y boire, on y dansait, et ce fut là que risquèrent leurs premiers pas (si j'ose ainsi dire !) ces dancings qui devaient faire au Thé?tre, au Music-Hall et au Café-Concert une si redoutable concurrence.

J'ai rappelé, dans un précédent chapitre, que les noctambules trouvaient un dernier asile à la boulangerie Bovy et dans les restaurants des halles ; mais les amoureux, ceux qui, au cours de la soirée, avaient rencontré "l'?me s&œlig;ur", s'esquivaient discrètement avant la fermeture des cafés, tels de jeunes mariés le soir de la noce.

On les retrouvait le lendemain, au restaurant, les yeux battus, les traits fripés par une nuit d'insomnie.

Un déjeuner à un franc quinze payait le plus souvent les baisers re?us. Pourtant, lorsqu'on était riche et généreux, on se "fendait", comme on disait alors, d'un petit cadeau.

Il y avait sur le boulevard Saint-Michel, non loin de la place, un magasin de lingerie où, dans un fouillis inextricable, des jupons, des corsets et des corsages étaient offerts à la convoitise des passants. C'était le magasin de la Malpeignée, bien connu des petites femmes du quartier qui accouraient là, dès qu'elles avaient un louis en poche.

La Malpeignée, ainsi nommée parce qu'elle portait, en broussaille, des cheveux poivre et sel qui lui donnaient l'air d'une tenancière de mauvais lieu, avait au Quartier, une f?cheuse réputation. Ne chuchotait-on pas que dans l'arrière-boutique il se passait des choses...

Je fus un jour amené, à mon tour, chez la Malpeignée par une amie dont je voulais reconnaître les bons soins. J'attendais tranquillement devant la porte qu'elle e?t fait choix du jupon à volants que je lui avais promis, lorsque la matrone s'approcha de moi discrètement

"Vous ne voulez pas, me demanda-t-elle, voir les jolis articles que je cache dans mon petit salon ?..."

à quelles folles orgies me conviait la Malpeignée ? Qu'allais-je voir dans le salon mystérieux ?...

La bonne femme se fit plus pressante?:

"J'ai, en ce moment, un "choix" extraordinaire", me dit-elle, et elle m'entraîna dans l'arrière-boutique... Ce fut pour me montrer des chemises finement ouvragées qu'elle réservait à sa clientèle de luxe...

Je me gardai bien de montrer mon dépit. Au contraire, je me déclarai très flatté d'être considéré comme un client de qualité et, pour paraître tout à fait chic, je fis l'achat d'un superbe corsage de dix-neuf francs quatre-vingt-quinze !

Heureux temps où, avec un louis, on pouvait jouer au grand seigneur et payer d'une chemisette, les faveurs des plus exigeantes !

V.

Au Luxembourg. - Le roi de la bohème

Le Luxembourg était pour moi l'oasis au milieu du pays latin. Je retrouvais là, loin des tavernes, le calme du grand jardin dans lequel j'avais passé mon enfance. Combien de chansons, combien de poèmes j'ai griffonnés à l'ombre des marronniers, distrait seulement par la silhouette de quelque jolie fille qui passait sans détourner la tête.

Le Luxembourg, quand les familles s'en vont vers le dîner qui mijote ; le Luxembourg, quand le sable de ses allées, soulevé par les pas des promeneurs, retombe en poudre d'or, dans le soleil rubescent ; le

Luxembourg quasi-désert où l'on n'entend plus que le pépiement des oiseaux et le battement d'ailes des palombes, à l'heure où ses frondaisons s'estompent dans la grisaille ; le Luxembourg, quelle merveille ! C'est l'instant que choisissent les artistes pour y promener leur rêverie. J'y ai vu Verlaine traînant la jambe, pareil, avec son b?ton, à quelque pèlerin farouche ; Coppée, attardé à regarder les petites ouvrières se h?tant vers leur logis ; Paul Fort, distrait et lointain ; Maurice Magre, insolent, au bras de la belle Manon ; Adolphe Lacuzon, Tristan Klingsor, Jacques Dyssord, tous les poètes...

On rencontrait aussi de bien jolies femmes au Luco, quand j'avais vingt-cinq ans et des illusions.

Gabriel Montoya, qui fut du Quartier avant d'être de Montmartre, a chanté en de plaisants couplets ces Veuves du Luxembourg, que nous suivions dans les allées discrètes, et avec lesquelles nous flirtions autour de la fontaine Médicis, sous l'&œlig;il indiscret du Cyclope.

Soudain, là-haut, sur la terrasse, éclataient les accents martiaux d'une musique militaire ! C'était la phalange de la Garde républicaine qui, conduite par Parès, commen?ait son concert. Et chacun de se précipiter vers le kiosque, pour admirer les beaux messieurs coiffés de bicornes et applaudir Fontbonne, le fl?tiste-solo qui faisait penser au trombone de la chanson?:

Toi, qui connais les hussards de la garde,

Connais-tu pas 1' Fontbonn' du régiment ?

On a fait, dans les ouvrages où il est parlé du vieux Quartier, une large place, une trop large sans doute, à certains bohèmes peu intéressants qui pendant vingt ans traînèrent sur le Boul'Miche leurs guêtres malpropres. Bibi-la-Purée fut le roi de ces gueux sordides. On le voyait déambuler pendant des journées entières, tenant sous son bras une boîte de cireur qui ne contenait qu'une brosse chauve avec laquelle il prétendait faire reluire vos chaussures, au grand dommage d'icelles et de votre pantalon.

Une légende voulait que Bibi f?t un ancien étudiant que l'amour de l'art et des femmes avait conduit à la misère. Au vrai, c'était un triste sire, chapardeur, ivrogne et entremetteur, que la police protégeait parce qu'il servait d'indicateur dans les milieux louches où il parvenait à se glisser.

Bibi-la-Purée ressemblait à Voltaire, dont il avait le hideux sourire. à son temps perdu," il posait comme modèle dans les ateliers de Montparnasse. Son masque étrange avait été remarqué dans diverses expositions, et cela avait suffi à lui conférer une sorte de célébrité. Bibi avait un autre titre de gloire il était le compagnon de Verlaine et peut-être fut-il, pour le pauvre Lélian, un ami plus sincère que tant d'autres qui s'attachèrent à ses pas...

Au lendemain de la mort du poète, j'ai publié, dans le journal Le Procope, les vers suivants qui parurent plus tard dans Com&œlig;dia, sous ce titre : La Muse et Bibi?:

Parmi ce tas d'êtres falots,

Faux bohèmes et camelots

- Oui, camelots d'Art et de Lettres -

Qui le Maître toujours suivant,

Se disaient ses amis, trouvant

Un peu de gloire à sembler l'être ;

Parmi le tas des faux amis,

Qui sur son cercueil ayant mis

Trop de fleurs pour qu'il ne se lève,

Trafiquèrent de ses Bonheurs,

Tinrent boutique de ses pleurs,

Vendirent sa peine et son rêve,

Plus noble c&œlig;ur, apparemment,

Bibi garde fidèlement,

Ainsi que des reliques saintes,

Telles hardes de qui, souvent,

Près de lui se grisa, buvant

Les mêmes trompeuses absinthes...

Bibi, jusqu'à son dernier jour,

Les portera ! Villon, un jour,

L'entendit qui devant Andrée,

Le jurait ; et ce qui fut là

Prétexte à portraicturer la

Binette à Bibi-la-Purée !...

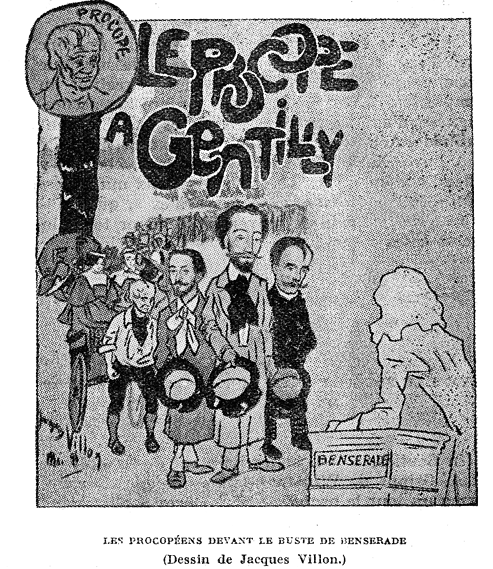

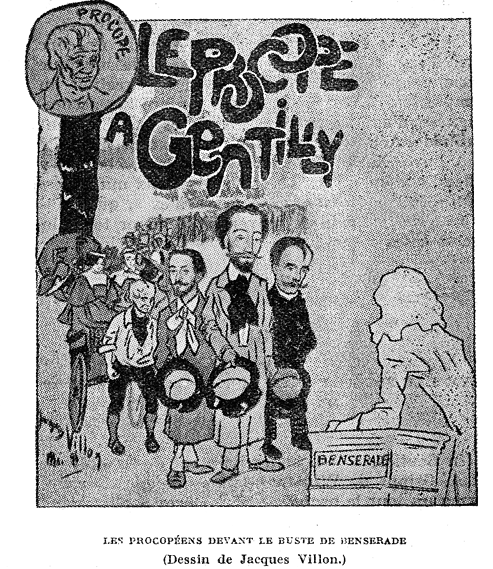

Un curieux dessin de Jacques Villon accompagnait ce poème. On lisait au-dessous, cette amusante légende

:

ELLE. - J'espère, Bibi, que t'en as une belle chemise !...

LUI. - Blaguez pas, Madame ; c'est celle du Maître ! Elle ne me quittera jamais !

A la même époque, Raoul Ponchon, dans une de ses gazettes rimées, chanta, lui aussi, le secrétaire de Verlaine et témoigna de sa tendresse pour le pauvre Lélian?:

Vous le connaissez, ce minable

H?ve, pisseux, déguenillé,

Avec son visage à la diable

à coups de picoussin taillé ?

Bouche en fente de tirelire

Où ne pourrait entrer un sou ;

Avec ?a, le hideux sourire

De Voltaire ou bien de Sardou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comme on rit à pleine bedaine

Quand on apprit que c'était là

Le secrétaire de Verlaine !

Et pourtant, il était cela.

Il y eut naguère, au Quartier Latin, un autre bohème qui portait avec plus de dignité le sceptre royal. C'était un grand diable qui, du matin au soir, et du soir au matin, arpentait le Boul' Miche, parlant haut et gesticulant, s'arrêtant seulement pour vous prier, le plus poliment du monde, de lui donner, avec un peu de feu... une cigarette... Il se nommait Biart de Ghérardine et appartenait à une vieille famille bretonne qui, disait-on, le voulait ignorer... Fier de sa naissance, Ghérardine vous montrait complaisamment ses papiers et vous racontait ses malheurs.

- Et puis, concluait-il, je m'en fous ! Je suis le roi de la bohème !

Le roi était atteint d'une douce folie ; il se croyait. selon les jours, artiste peintre, avocat ou globe-trotter... et s'affublait tantôt d'une blouse de carabin, tantôt d'un veston de rapin, d'une toge ou d'un complet de touriste, sans oublier le sac et l'alpenstock!

- Bonjour, toi ! ... vous disait-il familièrement. Excuse-moi, je cours à ma clinique. Dans une heure, je vais opérer une fistule magnifique !

Ou bien?:

Je suis furieux ! Mon tableau a été refusé au Salon ! Ce jury : quel tas de pompiers !

Ou encore?:

Mon vieux, tu ne me reverras pas avant longtemps... Je pars, ce soir, pour faire le tour du monde !...

On le retrouvait le lendemain, sur le boulevard, dans un nouvel accoutrement.

Heureux ce fou qui, chaque jour, se croyait un autre homme et pouvait, chaque matin, faire un nouveau rêve !

Un soir d'hiver, je rencontrai Biart de Ghérardine une valise à la main et vêtu d'un ample pardessus de voyage.

- Bonjour, toi, me dit-il. Je suis pressé ! Je te demande pardon... Je prends le train dans dix minutes.

-

Tu nous quittes ?

-

Oui, Paris me dégo?te !... Il y fait froid. Je tousse. Je fous le camp dans le Midi !

Le pauvre diable partit, en effet, mais ce fut pour le grand voyage ! On apprit, peu de jours après, qu'Albert Biart de Ghérardine venait de mourir à l'hôpital...

Et, depuis, les bohèmes n'ont plus de roi au Quartier Latin !

VI.

Des femmes passent... Une aventure de François Coppée.

Belle dame à la bouche en c&œlig;ur,

A l'énigmatique sourire,

Et dont la poitrine de cire

Orne, dit-on, depuis l'Empire,

La vitrine de mon coiffeur,

Combien de fois, gamin précoce,

Devant vos lèvres de couleur,

Je me suis arrêté, songeur,

Du désir dans mon c&œlig;ur de gosse !

Ah ! vos lèvres rouge-carmin !

Ah! ce sourire de vos lèvres !...

Pendant de longues nuits de fièvres,

J'en rêvais jusqu'au lendemain...

Vous f?tes la première, en somme,

Cruelle à l'enfant que je fus.

Que de cruelles, au surplus,

Quand je me découvris un homme !

Parmi celles que je connus,

Que de femmes à c&œlig;ur de cire !

Ah ! combien, pourrais-je le dire,

M'ont fait l'aumône d'un sourire

Et ne m'ont rien donné de plus ?...

Ces versiculets que publia un jour Fantasio, je les ai griffonnés quand j'avais vingt ans. J'ai connu, depuis, des femmes moins cruelles...

Qu'on se rassure : je ne veux pas raconter ici ma vie amoureuse ! Mais, dans ces Mémoires où je m'applique à montrer quelles influences ont fait de moi, un rimeur de chansons, ne dois-je pas un souvenir à celles qui m'ont inspiré tant de poèmes émus et tant de mélodies attendries ?...

Les plus belles chansons,

C' n'est pas nous, les pauvr's poètes,

Les plus belles chansons,

C' n'est pas nous qui les, faisons !

Je ne parlerai pas de celles qui passèrent... mais il en est une qui, pendant plusieurs années, s'attarda, et dont je veux évoquer les grands yeux étonnés et le sourire ingénu, parce que son souvenir est lié à mes premiers rêves d'artiste et parce qu'elle fut l'héro?ne d'une jolie histoire que je tiens à raconter.

Elle avait vingt ans et répondait comme il convenait au nom de Mimi.

Quand j'allais au fond du faubourg Saint-Denis soumettre à quelque éditeur ma dernière élucubration, je confiais Mimi aux bons soins de la caissière du café Soufflet, une vieille dame très digne qui nous honorait de son amitié. Et c'était, chaque fois, les mêmes prudentes recommandations : "Tu seras bien sage ! Tu ne parleras à personne ! Tu me le promets ?"

On apportait à Mimi des journaux illustrés et, des heures durant, elle les feuilletait distraitement en jetant à tout instant sur la pendule, un regard impatient... Or, un jour que je m'étais attardé plus longtemps que de coutume dans le lointain faubourg, un vieux monsieur entra au café. Il aper?ut Mimi, s'arrêta, hésita, puis se décida à aller s'asseoir à une table voisine...

Cependant, bien sagement, Mimi continuait à parcourir les journaux... Mais le vieux monsieur avait trouvé le moyen d'attirer son attention. Doucement il s'était approché : "L'Illustration... vous permettez ?... Merci !"

Elle sourit. Il s'approcha plus près encore?:

- Vous avez de bien jolis yeux, mademoiselle, dit-il galamment ; vous devez aussi, avoir un joli nom. Comment vous nomme-t-on ?

- Mimi, monsieur.

-

Mimi, c'est charmant ! Vous êtes charmante, mademoiselle Mimi.

-

Oh ! Monsieur...

- Si, si, charmante !...

Ils causèrent. D'abord, le vieux monsieur paria de mille riens : du beau temps, du boa de Mimi, de sa toque d'astrakan qui était de laine... mais ses yeux, si doux tout à l'heure, brillaient maintenant étrangement.

- Voulez-vous me faire un grand plaisir, petite Mimi ? demanda-t-il tout à coup. Venez me voir, chez moi, un jour... bientôt... demain... Nous causerons comme de vieux amis.

Et il glissa sa carte dans la main de la jeune femme.

- Mais, c'est que, dit Mimi en rougissant, c'est que... je ne sais pas si mon ami voudra...

Ah ! fit tristement le vieux monsieur, vous avez un ami ?... Et que fait-il, votre ami ?

Monsieur, il est poète ! Mais, dit-elle, remarquant les longs cheveux du vieil homme, mais vous aussi, monsieur, vous aussi vous êtes poète, peut-être ?...

- Oui... oh ! un peu...

Alors, il se leva, soudain troublé, "tout drôle"

- Rendez-moi ma carte, petite Mimi, dit-il brusquement, rendez-moi ma carte et ne venez pas au rendez-vous ! ... Votre ami est poète. Il ne faut jamais faire de peine à un poète !...

Et il partit...

J'arrivai au Soufflet peu après.

-

Eh bien ! interrogeai-je, tu as été sage, ? Tu n'as parlé à personne?

Mimi rougit.

Non... c'est-à-dire si... Oh ! c'était un vieux monsieur très gentil, avec de beaux cheveux gris coiffés en arrière... Attends ! Il m'a donné sa carte...

Je p?lis.

-

Et tu l'as prise ?

Tout en fouillant nerveusement dans son réticule, Mimi raconta l'aventure : l'empressement du monsieur, sa mélancolie soudaine et son départ attristé ; mais c'est en vain qu'elle chercha le petit carton.

Je l'ai perdu, dit-elle ; mais je me souviens, il y avait dessus : de la Comédie-Fran?aise.

Peuh ! fis-je, quelque cabotin !

Nous partîmes et rentr?mes chez nous... Arrivée dans sa petite chambre, Mimi, en vidant sur le coin de la cheminée le contenu de son sac, retrouva, entre un b?ton de rouge et une houppette à poudre de riz, la carte du vieux monsieur.

Je lus

:

Fran?ois COPPÉE,

de l'Académie Fran?aise.

Si j'avais été moins jeune, moins sot aussi, je me serais précipité le lendemain, rue Oudinot, pour remercier le vieux brave homme, et j'en aurais profité pour lui demander une préface à mon petit volume : Les Frêles Chansons, que je songeais déjà à publier. Mais je n'étais pas un poète pratique. Le deviendrai-je jamais ?

Cette histoire, mon confrère et ami Maurice Hamel l'avait déjà contée dans le Gaulois et mieux que je ne l'ai su faire.

"...Mais qu'est devenue, demandait-il mélancoliquement, qu'est devenue Mimi, la gentille héro?ne de cette galante aventure ?"

Qu'est devenue Mimi ?...

Lorsque tout est fini !... dit la chanson...

VII.

Les cafés littéraires. - Le Vachette ? Le Steinbach. - La Closerie des Lilas. - pensions et gargottes.

Au temps de ma jeunesse, tous les cafetiers du Quartier Latin s'enorgueillissaient de compter parmi leurs clients un homme de lettres notoire. On nous montrait, au Fran?ois-Ier, Paul Verlaine somnolant sur une banquette ; au Café de Cluny, Raoul Ponchon rêvant à la gazette rimée qu'il devait le lendemain donner au Journal ; au Procope, Laurent Tailhade ciselant sa chronique sur la table de Monsieur de Voltaire ; au Café des Arènes, émile Faguet corrigeant les épreuves de sa critique ; à la Source, émile Buré, Zévaès, Charles Le Goffic ; d'autres encore, chez Adolphe, à la Brasserie de la Harpe, etc.

Dans les salons du Café Voltaire, place de l'Odéon, se réunissaient les arrivés et les ratés, les vieux ceux que nous appelions les "bonzes", tandis que les jeunes se retrouvaient là-haut, sur le chemin du mont Parnasse, à la Closerie des Lilas, où officiait Paul Fort qu'un vote quelque peu fantaisiste, dit-on, devait un jour faire prince des poètes.

L'histoire est-elle véridique ? On m'a conté que d'aimables farceurs, voulant faire à Paul Fort, une "bonne blague", étaient venus grossir le nombre des votants et avaient ainsi élevé au rang de prince un écrivain dont ils raillaient la manière et méconnaissaient le talent.

>Qu'importe ! Nul ne pouvait plus dignement porter ce titre, et l'estime en laquelle le tiennent les meilleurs écrivains a depuis longtemps consolé le poète des railleries stupides des méchants et des sots.

Il faudrait couvrir une colonne pour nommer ici tous ceux qui passèrent à la Closerie ou qui y banquetèrent sous des prétextes divers. Mais un livre de Souvenirs n'est pas un palmarès. Aussi bien, les noms des habitués de la maison ont-ils été complaisamment cités dans les nombreux ouvrages consacrés aux cafés littéraires du Quartier Latin.

La Closerie des Lilas (quand on n'y banquetait pas) était un véritable cénacle ; la Taverne du Panthéon ressemblait plutôt à un casino avec ses orchestres, son bar et ses salles de jeu ; mais elle avait aussi son cercle littéraire. On y rencontrait au premier étage Jean de Tinan, de Bruchard, Gustave Fréjaville, Jacques Dyssord, Jean de Pierrefeu, Maurice Magre, le baron de Vitrolles et le chansonnier Augustin Martini, qui attendait son heure en jouant d'interminables parties de poker.

Dans les cabinets particuliers, transformés pour la circonstance en bureaux de rédaction, se réunissait deux fois par an, le Comité des Fêtes du Boul' Miche qui éditait, à l'occasion de la Noël, de la Pentecôte et de la Mi-Carême, une luxueuse publication à laquelle collaboraient, en même temps que quelques étudiants, les jeunes poètes et les chansonniers en herbe.

Là aussi étaient organisées les cavalcades et autres manifestations artistiques.

C'est au Panthéon que, sur l'initiative d'un jeune ingénieur féru de lettres, Henri Sevestre, fut décidée et préparée la reconstitution de la joyeuse fête du Lendit, d'après la peinture murale de J. J. Weeris, l'un des plus curieux ornements de la Sorbonne.

à cette occasion, un concours de poésie fut organisé que j'eus l'honneur de présider. Le premier prix fut remporté de haute lutte, par le poète Gautron du Coudray, avec un rondeau de belle couleur qui rappelait qu'au moyen ?ge, les étudiants s'en allaient chaque année, en joyeux cortège, faire provision de parchemins, à la foire du Lendit, aujourd'hui un carrefour de Saint-Denis. J'en ai retenu les premiers vers?:

Railleurs de joye, hardy ! que l'on desploye

Vostre oriflamme et celle de Mont-Joye ;

C'est le Lendit : basochiens. escholiers,

Suivez Recteur, Prévost et cavaliers,

Sonnez les cors, et foin des rabat-joye.

A Sainct-Denys, où le soleil poudroye,

Allez quérir parchemin et courroge ;

Pardieu1 beuvéz comme des Templiers,'

Bailleurs de joye !

Bien d'autres cortèges curieux égayèrent le Boul' Miche. Les vieux du Quartier se souviennent de certaine Fête des Fous et de l'?ne, pittoresque à souhait, qui eut lieu en 1898. Ce n'est pas sans quelqu'effarement que j'y vis, se tenant à califourchon sur le baudet, et généreusement dévêtue, la jolie maîtresse du jeune maître Pierre Louys, offrant à la foule esbaudie, le spectacle impudique de son corps d'éphèbe,

Mais je n'ai pas trouvé cela si ridicule !

Aux environs de 1900, tous les cafés du Boul' Miche se voulaient littéraires mais seuls méritaient vraiment ce titre : le Vachette, le Steinbach et le Procope, où se réunissaient pour discuter d'art et de littérature les hommes de lettres de la rive gauche auxquels venaient se joindre ceux des Boulevards qui, de loin en loin, abandonnaient pendant quelques heures le Napolitain, le Brébant et le Café Véron.

Le Café Vachette fut à cette époque le plus fréquenté. On y voyait, entourant Moréas hautain et insolent, de nombreux écrivains parmi lesquels plusieurs connaissaient déjà la célébrité.

Ils devaient se retrouver plus tard, à ce Banquet des Amis du Vachette que M. Charles Tardieu eut un jour la pieuse idée d'organiser.

Je ne fus par un familier du Vachette, mais j'ai eu maintes fois l'occasion d'approcher Moréas et de me mêler à ses amis quand, plus tard, il devint un habitué de la brasserie Steinbach où le suivirent la plupart de ses fidèles : Maurice Maindron, René Gillouin, Pierre-Paul Plan, Louis Dumur, Roger Pressat, le docteur Thiercelin, Georges Le Cardonnel, Goldstein, Baragnon, Toulette, Jules Tellier, le docteur Chaumont, le compositeur Gaston Dubreuilh, le dessinateur Doès, le philosophe Meyerson, etc.

On a cité de nombreux mots de Moréas. J'en ai entendu de féroces et d'autres pas méchants.

Un jour que le compositeur Dubreuilh, alors critique musical à Excelsior, discutait avec des amis de la valeur d'un ouvrage que l'on venait de représenter, Moréas coupa la conversation?:

- Dites donc, Dubreuilh, interrogea-t-il, vous qui êtes un homme sérieux, vous croyez vraiment que c'est un art, la musique ?

Mais il faudrait, pour go?ter des mots de Moréas la véritable saveur, retrouver l'accent qu'il donnait à ses boutades.

VIII.

La brasserie Gambrinus ? Le restaurant Larivière ? Le bistro Le Naour

Il y avait aussi au Quartier Latin des restaurants littéraires, je veux dire des restaurants où [que?] fréquentaient des hommes de lettres et des artistes. Qu'il me soit permis de verser un pleur sur leur disparition. Aussi bien, n'est-il plus ridicule de parler sauce et ratatouille depuis que M. Paul Reboux a si spirituellement mêlé les choses de la cuisine à celles de la littérature.

Le premier établissement où je m'aventurai était un restaurant à vingt-trois sous que je ne désignerai pas plus nettement. Je n'ai pas de rancune ! Sachez seulement qu'il se trouvait sur le boulevard Saint-Michel et qu'il y sévissait encore il y a peu d'années.

Je tiens à accorder aussi, un souvenir à la pension Salé qui, à l'exemple de la pension Laveur, permettait aux jeunes bourgeois de ma génération de dépenser au café, ou d'abandonner à leurs petites amies, les sommes que, pour vivre, leur octroyait leur papa. Salé attendait patiemment, pour réclamer l'addition, que son pensionnaire f?t devenu notaire, avocat, médecin ou percepteur.

Il suffisait pour conserver l'estime du patron - m'avait-on dit - de donner un petit acompte, en même temps qu'un petit pourboire à Augustine, la serveuse, lorsque celle-ci, à la fin du mois, glissait discrètement la "douloureuse" sous votre serviette.

Je déjeunais et dînais à l'&œlig;il chez Salé depuis plusieurs mois déjà, lorsqu'un jour, trouvant sans doute insuffisants les acomptes versés, le maladroit gargotier s'avisa d'envoyer à ma famille le montant de la petite note. Brave monsieur Salé ! Bénis soient sa sottise et son geste imbécile ! Le facteur m'apportait le lendemain les justes remontrances de mon père indigné. Je n'osai reparaître à la pension et me passai de dîner.

Vers deux heures du matin, je me décidai à entrer au Café Procope où l'on vous servait, pour un franc, un succulent souper composé de deux &œlig;ufs au jambon ou d'une choucroute garnie avec un demi et du pain à discrétion. J'arrosai le tout d'un café à la Voltaire, savoureux mélange de café et de chocolat. Ah ! le bon repas ! J'exprimai à haute voix ma reconnaissance au gar?on estomaqué. Un quart d'heure plus tard, j'étais le meilleur ami du patron, à qui je contais mon aventure et confiais mon embarras. Le brave homme eut tôt fait de me consoler. "Vous êtes ici chez Procope, me dit-il ; la maison est ouverte à tous les artistes. Votre couvert sera mis tous les jours, si tel est votre bon plaisir. Vous paierez plus tard... quand la gloire sera venue." La Gloire !...

Que n'ai-je accepté l'aimable proposition ! J'aurais sans doute, évité la f?cheuse gastrite qui fit de moi, pendant si longtemps, un client insupportable ! Durant vingt ans, je fus la terreur des traiteurs du Quartier Latin. Dans la plupart des restaurants, je n'ai fait qu'un repas et suis parti avant le dessert en jetant ma serviette au nez du gérant. Dans quelques autres, je me suis attardé pendant une semaine. Il en est trois où l'on m'a supporté pendant des mois entiers et dont j'ai conservé un souvenir ému : la Brasserie Gambrinus, le Restaurant Larivière et le Bistrot Le Naour.

Le plus curieux était le Gambrinus, voisin de l'Odéon, et que dirigeait le père Mansuy, assisté de ses deux filles. Ces demoiselles étaient charmantes, et l'on avait coutume d'aller faire avec elles un brin de causette à la caisse, tandis que le patron préparait les hors-d'&œlig;uvre nombreux et variés et les salades de pommes de terre "avec ou sans oignon" destinées, sans nul doute, à vous couper l'appétit.

On rencontrait au Gambrinus, au temps où j'y prenais mes repas, de- nombreux auteurs dramatiques : Paul Gavault, André de Lorde, Jean Richepin, Pierre Elzéar, Mouézy-Eon. On y voyait aussi Saint-Saëns, les frères Tharaud, Philippe Berthelot, les directeurs Marck et Desbeaux, Ginisty, Mgr Baudrillart, alors simple professeur à l'Institut Catholique ; Oudot, le directeur de l'hôpital Saint-Louis, et le peintre La Gandara qui venait là déjeuner en voisin, avec ses modèles...

Des artistes de l'Odéon : Duard, Grétillat, Bernard, Chevillot, Dorival, y faisaient une apparition entre deux actes, pendant les répétitions. J'y ai aper?u, à l'heure du souper, Segond-Weber, Tessandier, Le Bargy, de Max, grand amateur de bisque aux écrevisses, et Mary Marquet, alors élève au Conservatoire, toujours flanquée de son père et de sa mère qui, tous les deux, opéraient au thé?tre d'à côté.

Le Gambrinus avait connu jadis une ère de prospérité, et le père Mansuy évoquait avec émotion le temps où les fêtards du Quartier venaient, en sortant du Médicis, la brasserie voisine, boire chez lui le champagne en mangeant des écrevisses.

Une douzaine de pauvres bêtes, prisonnières dans un aquarium, étaient encore offertes, à la porte de la brasserie, à la gourmandise des clients ; mais le prix de ces sympathiques crustacés avait déjà, à cette époque, singulièrement augmenté, et les malheureuses bêtes mouraient de vieillesse et d'ennui, en attendant l'heure du court bouillon !

Le père Mansuy était d'une complaisance extrême. Je ne pouvais manquer d'en abuser. C'est en vain qu'il accumulait les hors-d'&œlig;uvre et veillait lui-même à la confection des plats péniblement choisis : il n'arrivait pas à me satisfaire. A la fin, sa patience se lassa. Après quelques réponses timides à mes observations, un beau jour il se f?cha pour de bon, et je dus quitter la place...

Après quelques expériences, chaque fois payées par de nouvelles crampes d'estomac, je devins client du Restaurant Larivière. Ce n'était alors qu'un modeste "chand de vins" qui faisait le coin de la rue Monsieur-le-Prince et du Boul'-Miche. Je n'avais que le boulevard à traverser quand je conviais à dîner une petite femme du Panthéon.

De nombreux artistes qui passaient pour des gourmets venaient dîner chez Larivière. J'y ai vu souvent Paul Mounet qui avait coutume de se faire servir une petite terrine de foie gras dont il enlevait

délicatement la graisse pour confectionner ensuite, lui-même, deux &œlig;ufs sur le plat qu'il dégustait avec un plaisir évident. J'y ai rencontré aussi Moréas. Il était - Dieu me pardonne ! - plus difficile et plus exigeant que moi ! Je l'entends encore gourmander le gar?on de cette voix arrogante qui faisait trembler la cuisinière et gla?ait d'effroi la patronne : "Gar?on, éloignez de moi ce bifteck ! Il est sinistre !"

Je désespérais de découvrir, au Quartier, une maison où je fusse assuré de trouver une cuisine de mon go?t, lorsqu'un soir quelqu'un qui me voulait du bien m'entraîna chez un petit "bistrot" de la place de la Sorbonne, au Restaurant Le Naour. "Essayez-en, me dit-il : le décor n'est pas brillant, mais le b&œlig;uf-mode y est excellent !"

La maison Le Naour n'était pas, en effet, d'un aspect bien engageant ; mais quel délicieux fumet vous montait aux narines dès que l'on en franchissait le seuil ! Et comme elle était sympathique en sa simplicité, cette petite salle réservée aux pensionnaires, où Mme Le Naour en personne assurait le service !

Autour d'une table ronde que dix assiettes pouvaient couvrir, on trouvait le moyen d'asseoir vingt clients heureux de faire honneur au gigot bretonne et aux pommes rago?t.

J'ai connu là de vieux étudiants, aujourd'hui mariés et "établis" en de lointaines provinces ; un peintre sans le sou, devenu millionnaire ; un éditeur spécialisé dans l'édition des farces, attrapes et surprises ; une mignonne dactylo ; une femme légère et un poète charmant et quelque peu romantique, Edouard Révérand, qui venait de publier son premier livre de vers : Minuit, heure du crime ! On entendait, dominant le bruit des conversations joyeuses, des ordres étranges : "Un haricot juteux, sans jus ! Un !" Cela signifiait, pour les initiés : un haricot m&œlig;lleux sans jus de viande.

Un puriste, qui était aussi un connaisseur, prétendait parfaire l'instruction de la serveuse en réclamant un gruyère, un vrai ! un gruyère avec un i grec et des trous !

Mme Le Naour intervenait, maternelle?:

Tu ne manges pas de dessert, toi, Paulette ?...

Je n'ai plus d'argent, madame Le Naour !

?a fait rien, tu paieras une aut' fois. Go?t'-moi c'te crème, ma fille, tu m'en diras des nouvelles !

Mme Le Naour était la Providence des petites grues et des pauvres diables.

Ah ! la brave femme !

Quelquefois, un monsieur "très bien", las des nourritures infâmes des grill-rooms et des palaces, entrait dans le petit restaurant, heureux de pouvoir déguster un honnête pot-au-feu, ou un authentique poulet à la broche. Accroupi derrière son comptoir, le père Le Naour, vieux Breton stupide et mal embouché, regardait d'un mauvais &œlig;il ce "môssieu à manières" égaré là. Le malheureux s'avisait-il de frapper sur son verre pour appeler la serveuse ?

Le Naour surgissait, rouge de colère.

-

De quoi ? De quoi ? Monsieur s'est trompé, sans doute ? Le D'Harcourt, c'est à côté. Ici, on n'appelle pas les gens comme des chiens !

Et il refusait de servir ce client malappris !

Nous connaissions le bonhomme et nous nous gardions bien de jouer, avec lui, au grand seigneur.

Le Naour, lui aussi, aurait pu se flatter d'être le traiteur des écrivains et des artistes ; mais il n'y songeait guère... Parmi les nombreux "gens de lettres" qui prirent pension chez lui, le plus célèbre et le plus pauvre fut sans doute Paul Verlaine. Le poète qu'au risque d'entendre le patron il trouverait là le dîner qu'il n'eut pas osé aller emprunter ailleurs. Quand arrivait l'addition,c'était le plus souvent un bout de papier qu'en guise de monnaie, il portait à la caisse, un bout de papier sur lequel il avait griffonné une ballade, un sonnet ou une ode à la gloire de la bonne hôtesse.

Quéqu' voulez qu'j'en fasse de votre chanson ? grommelait le Naour, ?a vaut pas un billet de banque, bien s?r.

Prends le quand même, répondait Verlaine. ?a vaudra peut-être davantage plus tard...

Un jour, la patronne nous a pris avec des larmes dans la voix, que son "bonhomme", fatigué, avait décidé de vendre la baraque. Nous rest?mes concernés, comme à l'annonce d'un malheur. En vain. Nous essay?mes de faire revenir sur cette décision le Breton têtu. Le Naour nous déclara que c'était chose faite?: le restaurant était vendu et allait avec la "bourgeoise" s'en aller planter ses choux là-bas, dans son pays.

Je me rappelais alors les confidences que m'avait fait un jour le bonhomme.

Des papiers de Monsieur Verlaine, j'en ai un plein tiroir, m'avait il dit.

Un soir que nous buvions ensemble le dernier vieux Rome, je lui demandais, à br?le-pourpoint.

Et tous ces poèmes que Berline vous a donné vous n'y tenez guère, j'en suis s?r. Vous ne devriez pas m'en faire cadeau ?

Le Naour, parti d'un gros rire?: "Ah ! les sacrées paperasses j'allions pas les garder bien s?r! Hier, j'ai foutu tout ?a au feu."

La brute !... J'en ai pleuré.

IX.

Le café Procope. - Une lettre de Huysmans.

Le Café Procope fut sans doute le plus ancien café littéraire du Quartier Latin. Les historiens en font remonter l'origine à 1686 mais c'est seulement en 1695 qu'il devint le rendez-vous des écrivains, et des beaux esprits.

On a écrit de nombreuses histoires du Procope, et j'ai publié moi-même, dans la revue : La Table Ronde,

de curieuses notes laissées par Théo Bellefonds, l'un des fondateurs de la Société historique du Sixième arrondissement, et le dernier patron du célèbre café.

C'est en les parcourant que j'ai appris a que la boutique de Procopio di Coltelli, qui portait l'enseigne : Au Saint Suaire de Turin, ne fut pas le premier endroit où l'on but du caffé, mais le premier "cabaret" où l'on servit le breuvage cher à M. de Voltaire. Il était apporté sur des plateaux, ainsi qu'en témoigne une vieille grature - par des enfants que l'on appelait "petits gar?ons". Ceux-ci furent, plus tard, remplacés par des serveurs plus ?gés, mais le nom resta.

J'ai chez moi bien d'autres documents que le fils de Théo, M. Gabriel Bellefonds, a bien voulu me confier, et entre autres pièces précieuses, des poèmes autographes de Paul Verlaine, de Laurent Tailhade, de Paul Arène, d'Edouard Dubus et d'Emmanuel Signoret, etc., ainsi que des lettres, des cartes d'invitation, des programmes et de nombreux articles qui font justice des erreurs grossières que l'on trouve dans plusieurs ouvrages et dans certains prétendus Souvenirs écrits par des gens qui vraisemblablement, n'ont jamais mis le pied au Procope.

Depuis longtemps, le célèbre café avait fermé ses portes, et nul n'était venu troubler les grandes ombres qui erraient dans les salles silencieuses, lorsqu'en 1893, Théo Bellefonds eut l'idée d'ouvrir en ces lieux, où tant d'écrivains jadis avaient fréquenté, un café en tout semblable à celui d'autrefois, et de convier à venir s'y rafraîchir, en discutant d'art et de littérature, les poètes et les artistes de la jeune génération.

Fils d'un libraire du Berry, Théo avait appris à gaufrer le cuir chez Capet. Des clients du maître relieur, Carpeaux et Jean Garnier, s'étaient intéressés à lui. Mêlé de bonne heure à la bohème du Quartier Latin, il s'était lié d'amitié avec de nombreux artistes, écrivains, peintres et sculpteurs.

Marié, Théo rêva un jour d'unir la limonade à la littérature. Bibliophile érudit, il connaissait mieux que quiconque l'histoire du vieux café Procope. Il décida de le ranimer, et pour le reconstituer exactement, fit appel au talent des uns, s'inspira des conseils des autres.

Deux jeunes peintres, P. Thomas et J. Fenlein, furent chargés de la décoration. Des panneaux représentant les plus célèbres clients de jadis : Voltaire, J.-J. Rousseau, Robespierre, Diderot, Danton, Marat, Mirabeau, Gambetta, remplacèrent les simples médaillons qui ornaient les murs. Des toiles signées Corot, d'Aubigny, Vallon, Courbet, Willette, R&œlig;del, etc., furent accrochées ci et là.

Dans la salle qui s'ouvrait au fond du café, et que l'on décida d'appeler le salon, fut installée la table de Voltaire. "La table devant laquelle l'illustre écrivain avait coutume de s'asseoir, écrit Théo, avait toujours été l'objet de la vénération des clients du Procope". "Quand moururent certains habitués du café, on la transforma en une sorte d'autel sur lequel, devant le buste du mort, br?lèrent des lanternes voilées de crêpe.

"Pendant la Révolution, Hébert, monté sur elle, haranguait le peuple à la porte du Procope et l'excitait à arracher des mains des crieurs les journaux qu'ils distribuaient. Très violent et doué d'une force peu commune, le conventionnel, pendant une harangue, brisa d'un coup de botte le marbre de la table fameuse.

"Les morceaux en furent pieusement scellés."

Sur les panneaux d'une porte du vieux Café, conservée malgré la transformation qu'avait subie l'établissement, Théo fit inscrire en lettres d'or les noms des hommes célèbres qui avaient fréquenté chez Procope. D'un côté, on pouvait lire ceux de Voltaire, Piron, Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Condorcet, Danton, Marat, Bonaparte, Talleyrand, Robespierre, Gambetta ; de l'autre, ceux de J.-B. Rousseau, Fréron, J.-B. Rousseau, l'abbé Prévost, Grimon, La Harpe, Beaumarchais, Mirabeau, Camille Desmoulins, Hébert, Fabre d'églantine, A. de Musset, Paul Verlaine.

Les petits carreaux imités de ceux du temps, les tables élégantes faites sur le modèle de celle de Voltaire, les lustres anciens et les glaces qui reflétèrent tant de visages célèbres, devant lesquelles sourirent tant de jolies comédiennes, achevaient de donner au vieux café la physionomie qu'il avait autrefois.

Le Procope restauré ouvrit ses portes en septembre 1893. Théo annon?a l'événement en envoyant à tous les artistes et gens de lettres parisiens la lettre suivante?:

"Le Café Procope, endormi depuis si longtemps, se réveille et désire être, comme autrefois, l'auberge des esprits amoureux de choses artistiques et littéraires.

"Ce café a été restauré avec le plus grand souci des traditions, afin de favoriser les intimités et les rapprochements intellectuels. "à l'occasion de la réouverture du Café Procope, permettez-moi, Monsieur, de vous inviter à un Lunch cordial qui aura lieu vendredi, 15 septembre courant, à 10 heures du soir, veille de l'ouverture publique."

"PROCOPE THÉO, successeur."

Au lendemain de cette soirée d'inauguration, de nombreux écrivains, parmi lesquels Edouard Pailleron et J.-K. Huysmans, adressèrent au cabaretier-artiste les lettres les plus flatteuses. Voici celle de Huysmans, qui fut publiée dans le premier numéro du journal Le Procope, paru le 30 octobre 1893

"Paris, le, 9 décembre 1893.

"Cher Monsieur,